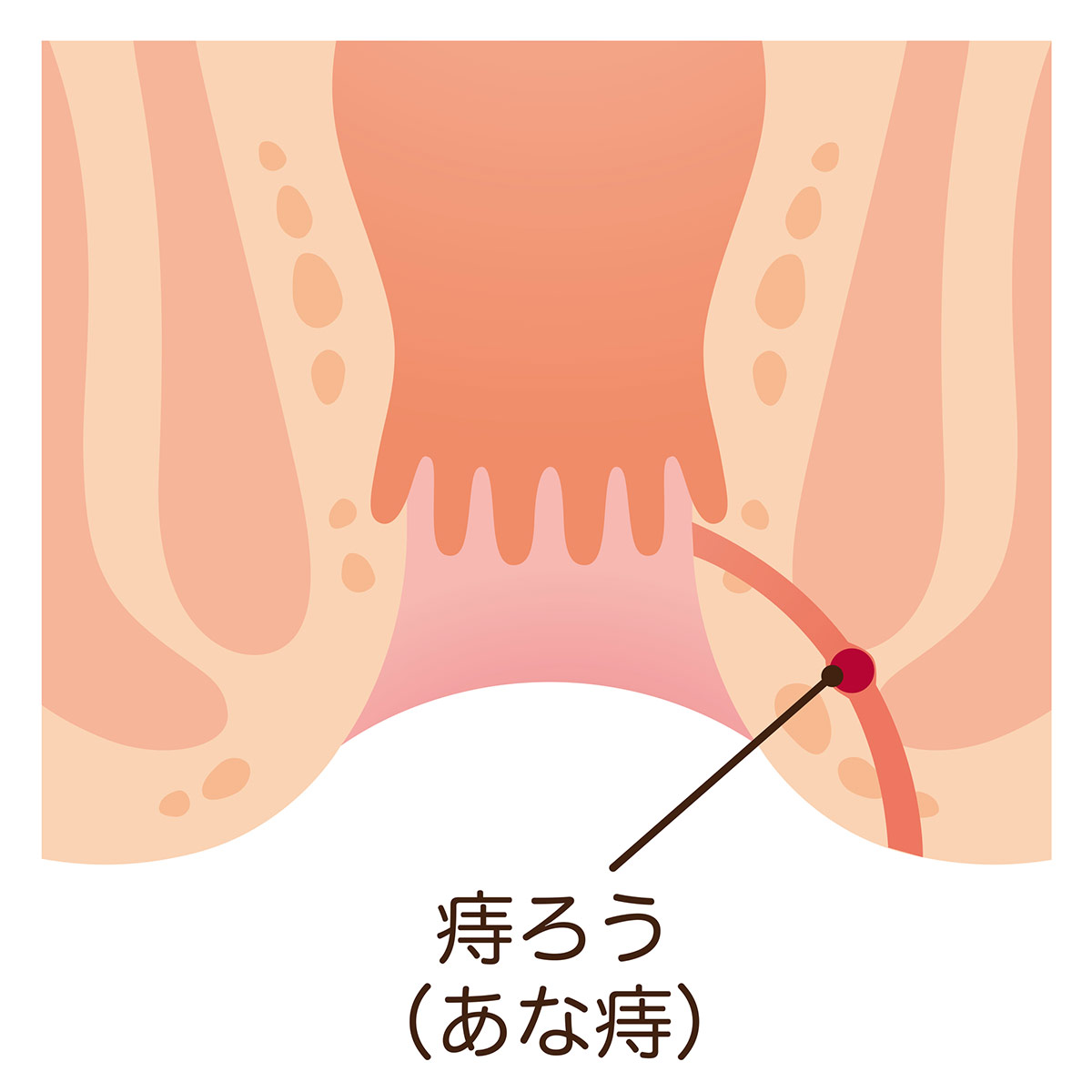

痔ろうとは?

痔ろうは、肛門周囲に膿がたまる「肛門周囲膿瘍」が進行し、肛門と皮膚の間にトンネル状の通路(瘻管)が形成される病気です。この瘻管を通じて膿が排出されるため、慢性的に分泌物が続くことが特徴です。

痔ろうは、放置すると瘻管が複雑化し、治療が難しくなることがあります。初期の段階では軽い痛みや腫れのみですが、進行すると手術が必要になることがほとんどです。そのため、早期の診断と適切な治療が重要です。

痔ろうの症状

初期症状

痔ろうの初期段階では、以下のような症状が現れることがあります。

肛門周囲の腫れと違和感

肛門の周囲が腫れ、押すと痛みを感じることがあります。

発熱や倦怠感

細菌感染により、発熱や体のだるさを感じることもあります。

排便時の痛み

肛門内の炎症が進行し、排便時に痛みを感じることがあります。

進行した場合の症状

痔ろうが進行すると、以下のような症状が現れます。

膿の排出

肛門の近くに開口部ができ、そこから膿が出てくるようになります。

慢性的な違和感と痛み

座ったり歩いたりする際に痛みを感じることが多くなります。

瘻管の増加

複数の開口部が形成され、膿がさまざまな場所から出てくることもあります。

痔ろうを放置すると、瘻管がどんどん広がり、治療がより複雑になります。症状を感じたら早めに医師に相談しましょう。

痔ろうの原因

痔ろうは、肛門内にある「肛門陰窩」と呼ばれる小さなくぼみに細菌が侵入することが主な原因です。通常は体の免疫機能で防御されますが、免疫力が低下していたり、腸内環境が悪化していると、感染が起こりやすくなります。

細菌感染

肛門周辺の腺が詰まり、細菌感染が起こると膿がたまり、痔ろうが形成されることがあります。

免疫力の低下

免疫力が低下すると細菌に対する抵抗力が弱まり、感染が広がりやすく、痔ろうが発症しやすくなります。

生活習慣の乱れ

不規則な生活や不十分な衛生管理が原因で肛門周辺が感染し、痔ろうを引き起こすことがあります。

痔ろうの検査

痔ろうの診断には、医師による診察が不可欠です。症状が軽いうちに適切な検査を受けることで、早期治療が可能になります。

視診・触診

肛門周囲に膿の出口や腫れ、発赤がないかを観察し、圧痛やしこりの有無を手で触れて確認します。膿や出血が見られることもあります。

肛門鏡検査

肛門内を肛門鏡で観察し、内側の穴(内口)の位置や炎症の程度を確認します。痔ろうの通り道を推定するための重要な初期検査です。

超音波検査

肛門周囲に専用のプローブをあて、膿のたまりや痔ろうの通り道を確認します。体への負担が少なく、リアルタイムで内部構造を把握できます。

MRI検査

複雑な痔ろうや再発例では、膿の広がりや痔ろうの経路を高精度で把握するために行います。手術計画にも役立つ詳細な画像診断法です。

痔ろうの治療

痔ろうは自然に治ることはなく、基本的に手術が必要です。放置すると瘻管が複雑化し、より大きな手術が必要になるため、早期の対応が重要です。

瘻管切開術

痔ろうの内部にある瘻管を切開し、膿や感染物を排出させる方法です。症状が改善し、再発の予防にもつながります。

シートン法

瘻管にシートンという糸を通し、炎症を抑えながら自然に治癒させる方法です。長期的な治療が必要です。

括約筋温存術

括約筋を温存しながら、痔ろうを治療する方法で、肛門機能をできる限り維持しつつ治療が行われます。

痔ろうのよくある質問

痔ろうは放置するとどうなる?

放置すると瘻管が広がり、感染のリスクが高まります。最悪の場合、がん化する可能性もあります。

手術の痛みはどの程度?

手術方法によりますが、麻酔を使用するため手術中の痛みはほとんどありません。術後は痛み止めを服用しながら回復を目指します。

再発しやすい?

適切な手術と生活習慣の見直しで再発率は下がりますが、便秘や下痢を繰り返すと再発のリスクが高まります。

痔ろうにならないためには?

便秘や下痢を予防するため、食物繊維を多く含む食事を心がけましょう。また、適度な運動やストレス管理も重要です。